Rezeption des Christus patiens

In diesem Teilprojekt wurde im Rahmen einer von Maurice Parussel verfassten Dissertationsarbeit die vielfältige und zudem äußerst heterogene Rezeption des Christus patiens unter Berücksichtigung der jeweilig relevanten gesellschaftlichen Kontexte beleuchtet.

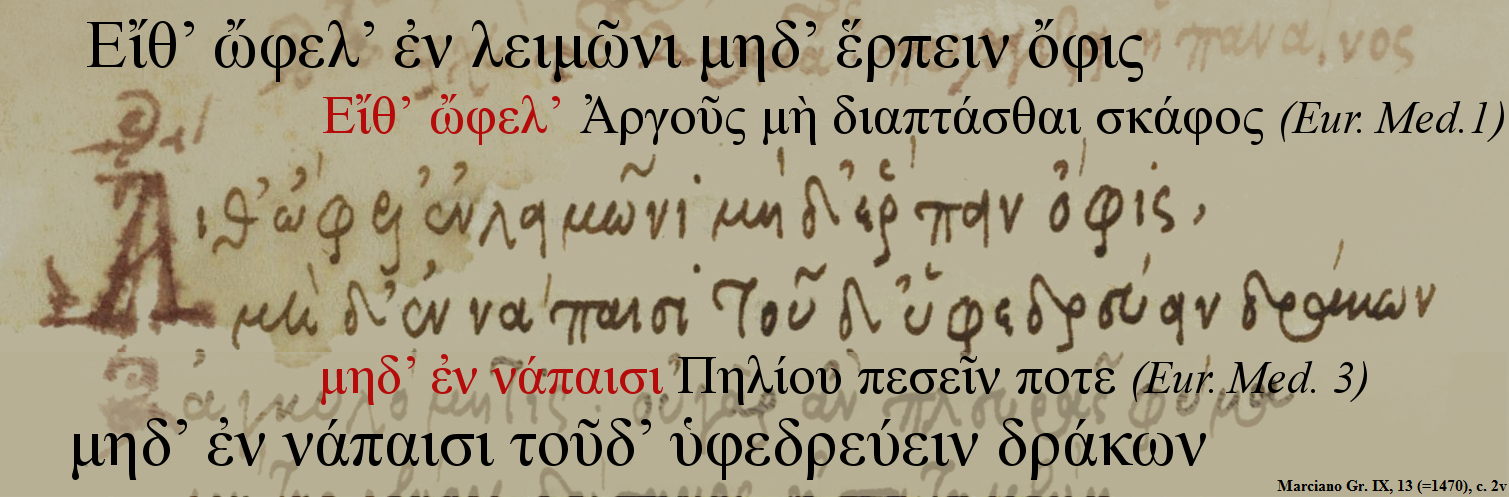

Im Zentrum der Arbeit stand dabei die auf die Veröffentlichung der Editio princeps durch Antonio Blado im Jahre 1542 folgende Rezeption der Tragödie. Demnach lassen sich mit Blick auf die verschiedenen Formen dieser Rezeption die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die literarische Rezeption vergleichsweise scharf voneinander trennen. Dabei wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Rezeption eine große Zahl an Neueditionen und Übersetzungen jeweils von verschiedenen Druckern nicht zuletzt vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Konflikte in Umlauf gebracht, in denen jeweils unterschiedliche Deutungsperspektiven auf die Tragödie zum Ausdruck gebracht wurden. Nahezu zeitgleich gewann die Passionstragödie jedoch auch großen Einfluss auf das Drama der Renaissance und diente vielfach als stilistisches und inhaltliches Vorbild für zahlreiche frühneuzeitliche Passionsdramen für die der Christus patiens des Hugo Grotius nur das bekannteste Beispiel ist.

Die Monographie erscheint im Jahr 2024 im Rahmen der Reihe Beyond Historicism - New Testament Studies Today (Brill / Schöningh).