Poietik der griechischen Centones

Das Ergebnis dieses Einzelprojekts zur Poietik der griechischen Cento-Texte, welches von Manuel Baumbach bearbeitet wurde, ist eine einführende Monographie zur griechischen Cento-Dichtung. Diese beleuchtet die poietischen Besonderheiten des Christus patiens und anderer griechischer Cento-Texte und ordenet sie in die Tradition einer spezifisch griechischen, ‚parodistischen‘ Cento-Schreibung ein. Hierzu wird sowohl im Vergleich mit lateinischen Centones als auch über eine synchrone und diachrone Zusammenschau griechischer Cento-Texte das den griechischen Cento-Texten eigentümliche Verfahren analysiert, als auch in Auseinandersetzung mit dem antiken Verständnis von poíesis und Parodie eine Poietik der griechischen Cento-Texte bestimmt.

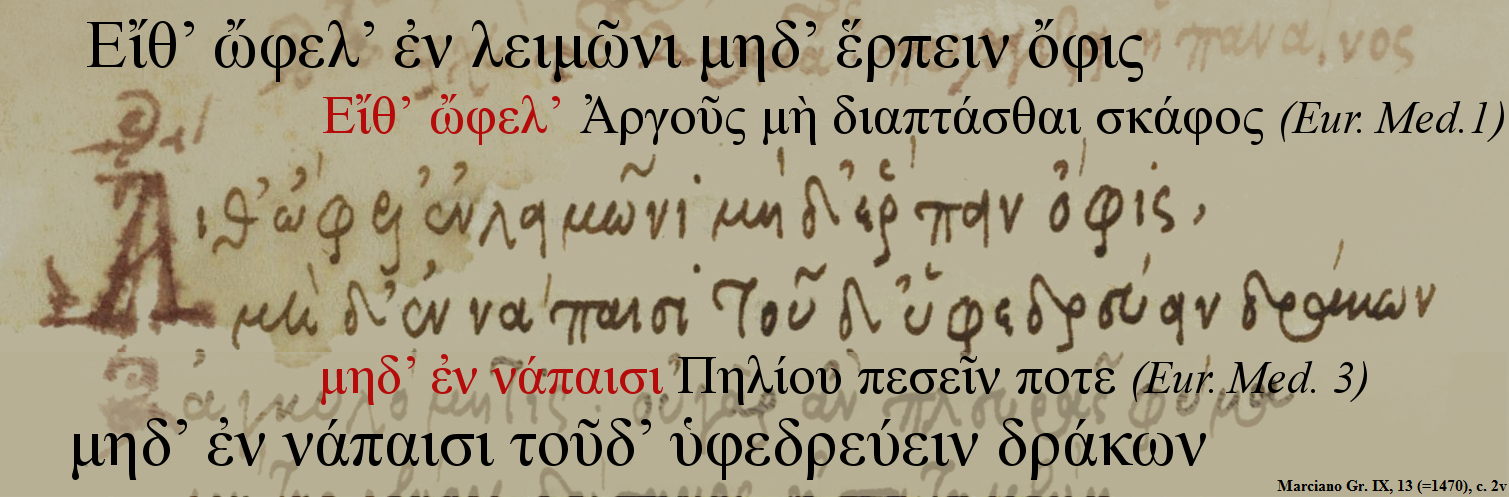

Die poietischen Verfahren der griechischen Cento-Texte arbeiten mit semantischen Verfremdungen, lassen Allegorisierungen, Metaphorisierungen sowie Metaisierungen erkennen und übernehmen die Funktionen von Parodie, Kontrafaktur, Pastiche und Satire. In der modernen Forschung zu den Centones wird grundsätzlich zwischen Cento-Parodie und Cento-Kontrafaktur hinsichtlich „zwei[er] miteinander unverträgliche[r] Funktionen“ unterschieden, nämlich nach „Normverletzung“ (Parodie) und „Normbildung oder Normbestätigung“ (Kontrafaktur) (Verweyen/Witting 1987,21 und Verweyen/Witting 1993,14 zum Cento nuptialis). In diesem Projekt aber wurde vor dem Hintergrund eines aristotelischen Poiesis-Begriffes das spezifische Gemacht-Sein von Cento-Texten ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Der aristotelische Begriff der Poiesis bezeichnet ja neben dem Prozess des Hervorbringens vor allem das Hervorgebrachte selbst, also auch das ‚Gemacht-Sein‘ von Literatur. Demgemäß wurde zunächst unter Rückgriff auf antike Definitionen von Cento als zusammengenähter Dichtung das ‚Gemacht-Sein‘ der griechischen Cento-Schreibung als eine Form des veränderten Zitierens untersucht. Und erst von da aus wurden mögliche Wirkungsabsichten von Cento-Texten bestimmt. Paradigmatisch für diesen Ansatz ist die Beschreibung von Parodie in Lukians Apologie, Kap. 10. Hier wird am Beispiel eines Zitats von zwei Versen aus Euripides’ Medea (vv. 1078-79) gezeigt, wie durch die Veränderung eines Wortes aus einem Verszitat eine ‚kleine Parodie‘ (μικρὸν παρῳδήσασα) wird. Dieses zunächst ganz formale Merkmal lässt verschiedene Stufen der Parodie erwarten, von kleinen Änderungen bis hin zu Versen, in denen mehr Worte geändert als zitiert sind. Gleichzeitig wird hier auf ein Verständnis von Parodie verwiesen, das nicht nur für Lukians eigene Cento-Texte, sondern für die griechische Cento-Dichtung überhaupt charakteristisch zu sein scheint. Ein in diesem lukianischen Sinne ‚parodistischer‘ Cento erfordert eine besondere Form der Mitarbeit auf Seiten der Rezipienten. Als solcher ist der griechische Cento klar von der für lateinische Centones und für den Homer-Cento der Eudokia typischen ‚Regel des Ausonius‘ unterschieden. Denn sowohl im Cento nuptiales des Ausonis als auch im christlichen Vergil-Cento der Proba wird im Gegensatz zu den griechischen Cento-Texten die Änderung zitierter Verse als notwendiges Übel, nicht aber als poietisches Verfahren mit eigenem poietischen Potential angesehen. Diese im Gegensatz dazu speziell griechisch anmutende Cento-Text-Vertextung synchron wie diachron vor dem Hintergrund antiker Poiesis- und Parodie-Begriffe zu analysieren und darauf aufbauend die eigentümliche Poietik der griechischen Cento-Texte zu (be)schreiben, ist Gegenstand der Untersuchung.

Die Monographie erscheint im Jahr 2024 im Rahmen der Reihe Bochumer Altertumswisschenschaftliches Colloquium (Wissenschaftlicher Verlag Trier).