|

Dr. Bilal Bay

Anthropogen induzierte Bodenerosion und Deltavorbau im Büyük Menderes Delta

(SW-Türkei)

> Einleitung

|

Gerade im ägäischen Raum

in Gebieten gut dokumentierter früher Hochkulturen, wie z.B. Troja,

Ephesos oder Milet, bieten sich hervorragende Möglichkeiten

interdisziplinärer Umweltforschung (vgl. Abb.1). Die Kulturlandschaft,

wie sie heute existiert, stellt nicht die ursprüngliche Naturlandschaft,

die vorherige Kulturen vorfanden dar und wurde durch den siedelnden

Menschen lokal z.T. stark verändert.

Neben

der einzelnen Fundstätte werden heute in Surveys kombiniert mit

geoarchäologischen Untersuchungsmethoden die Besiedlungsgeschichte und

der Naturraum früherer Kulturen rekonstruiert, um so die geogen oder

anthropogen bewirkten Veränderungen zu erfassen und zu interpretieren.

Besonders verfüllte

Meeresbuchten, wie der 500 km2 große Unterlauf des Büyük

Menderes Delta, stellen bedeutende Archive zur Bilanzierung von

natürlichen und anthropogen erzeugten Stofftransportes dar. Gestützt auf

Bohr- und historischen Daten wurden die Verlandungsstadien und die

maximale Ausdehnung des ehemaligen Latmischen Golfes untersucht.

Keramikscherben dienten zur Datierung von Hangablagerungen im Umland von

Milet.

Das Naturraumpotential

für das milesische Umland war bisher noch ungeklärt und wurde kontrovers

diskutiert. Seit 1990 laufen intensive archäologischen Survey-Arbeiten

in der Chora von Milet mit einer verstärkten interdisziplinären

Zusammenarbeit (Geologie, Geomorphologie, Geophysik). |

|

| |

|

| |

|

| |

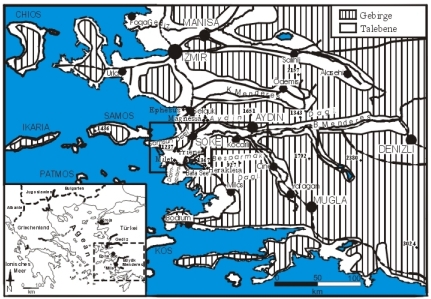

1.

Übersichtskarte von SW-Anatolien

mit dem Arbeitsgebiet im Unterlauf des Büyük Menderes (gerahmt). |

|

> Paläogeograhie

und Deltavorbau im ehemaligen Latmischen Golf

|

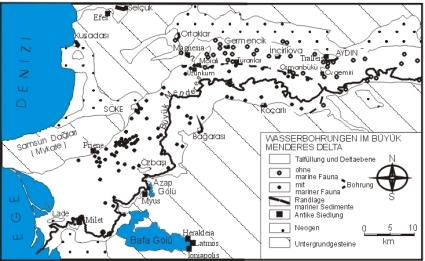

Marine Sedimente

unter der Deltaebene reichen in der etwa in 5000 Jahren verlandeten

Meeresbucht („Latmischer Golf“) von der Deltamündung etwa 60 km

landeinwärts bis südlich der Provinzhauptstadt Aydin (vgl. Abb. 3). Die

Sedimentverteilung unter der Talebene des Büyük Menderes konnte

flächendeckend aus über 200 Bohrungen rekonstruiert werden (vgl. Abb.

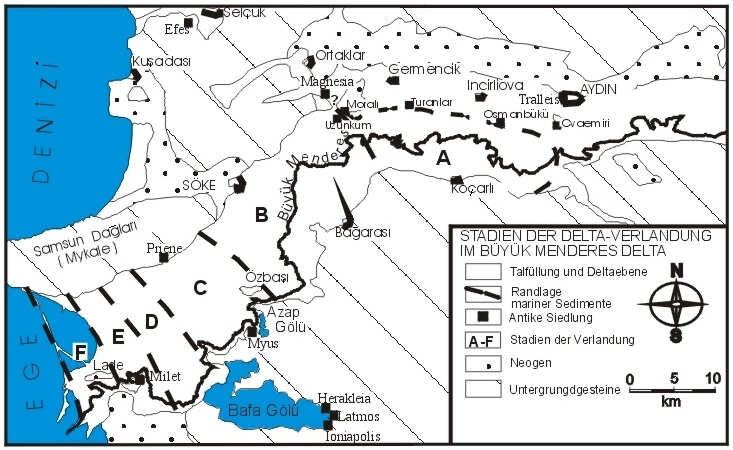

2). Der Delta-Vorbau konnte, beginnend in chalkolithischer Zeit (6000

BP) bis heute, in 6 Verlandungsstadien unterteilt und deren

Suspensionsfracht nach Zeit und Volumen aufgeschlüsselt werden (vgl.

Abb. 4). Die Sedimentraten steigen in der dicht besiedelten Phase von

archaischer bis in die römische Zeit auf das 15-fache an und besitzen

ein Maximum in klassisch/hellenistischer Zeit (vgl. Abb. 4 u. 8). Der

mechanische Sedimentabtrag im 25 000 km2 großen

Einzugsgebiet des Büyük Menderes erreichte in den letzten 5000 Jahren

insgesamt 0,2 – 0,5 m.

Eine lokale Kurve

des holozänen Meeresspiegels wurde anhand Radiokarbondatierungen

(Mollusken/Korallen) von Kernproben aus dem Büyük Menderes Delta

näherungsweise ermittelt. Der wesentliche Anstieg auf etwa - 5 m u. NN

war ca. 3500 BP erreicht. Dies war vermutlich auch der Zeitpunkt max.

Meeresvorstoßes in den Buchtraum. |

|

2.

Verteilung der erfassten

Bohrungen westlich von Aydın. In der marinen Fauna zeichnet sich

die maximale Ausdehnung des ehemaligen Latmischen Golfes ab. |

|

|

|

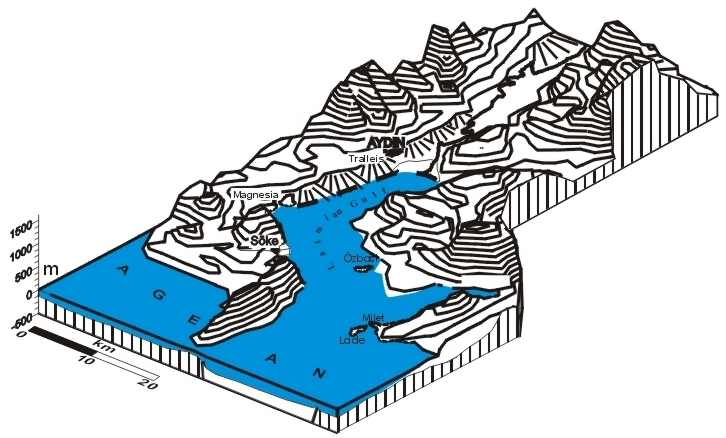

3.

3-D Darstellung des

Latmischen Golfes. Die maximale Buchtausdehnung war vermutlich schon

4000 BP erreicht. |

| |

|

|

|

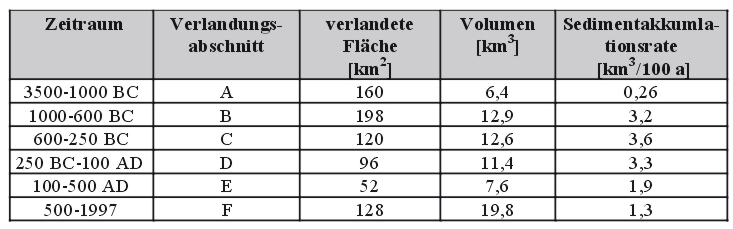

4.

Delta Verlandungsstadien (A-F), die sich an historischen Daten

orientieren. |

|

|

|

|

|

5.

Auflistung der

Sedimentakkumulationsraten seit dem Beginn des Delta-Vorbaus im

mittleren Holozän. Die Raten steigen mit dem anthropogenen Eingriff ab

1000 BC (Verlandungsabschnitt B) rapide auf das 15-Fache an und halten

dieses hohe Niveau bis zur römischen Zeit (Verlandungsabschnitt D). Erst

in spätrömisch-byzantinischer Zeit (Verlandungsabschnitt E) nehmen die

Sedimentationsraten wieder ab. |

| |

| |

|

|

> Paläoböden im Umland von Milet

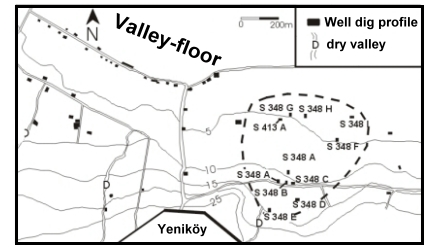

Am Nordhang des Dorfes

Yeniköy, etwa 4 km südöstlich vom antiken Milet entfernt, entstand ab 1995

für geoarchäologische Untersuchungen eine einmalige Gunstsituation mit

zahlreichen Hangaufschlüssen in Form von großdimensionierten

Brunnengrabungen (vgl. Abb. 6), die eine Einsicht in die komplette

Hanggeschichte ermöglichten.

Für die Datierung der

holozänen Einheit diente die Keramik, die schichtweise beprobt und

anschließend durch die Zusammenarbeit mit der Archäologie bestimmt werden

konnte. Überraschend war eine dichte Verteilung von spätchalkolitischer

Keramik, die auf eine erste dichte Besiedlung des Hanges in 4 Jt. v. Chr.

schließen lässt. Der untere dunkle Horizont wies ein

spätchalkolithisch-archaisches Alter, die helle Zwischenlage ein

frühklassisch-römisch und die obere dunkle Lage ein

römisch-frühbyzantinisches Alter auf (vgl. Abb. 7).

Detaillierte bodenkundliche

Untersuchungen zeigten, dass es sich bei den markanten dunklen Lagen in dem

Beispielprofilen (vgl. Abb. 7) um z. T. in situ erhaltene Paläoböden

handelte. Die Stratigraphie deckte eine aufeinanderfolge von Bodenhorizonten

auf, die von kolluvialen Erosionssedimenten zwischengelagert werden.

Anschließende Mikrogefügeuntersuchungen belegten , dass es sich um stark

anthropogen genutzte Pflughorizonte handelt, die durch Erosion gekappt

wurden und ein nährstoffarmer, überverdichteter Pflugunterboden erhalten

blieb. Der ältere Paläoboden wurde in archaischer Zeit durch Düngeeintrag

stark überprägt. Es bildete sich ein ca. 1 m mächtiger homogener

Bodenhorizont, der vergleichbar ist mit Plaggenböden oder heutigen

Gärtenböden. Der untere Pflughorizont wird in der

spätarchaischen/frühklassischen Zeit einsetzenden Erosionsphase durch

Hangablagerungen überlagert. Erst in römischer Zeit konnte sich erneut ein

Boden bilden, der ebenfalls durch intensive landwirtschaftliche Nutzung fast

vollständig erodiert wurde.

Diese Befunde gaben massive

Hinweise auf intensive anthropogene Nutzung des Umlandes von Milet, die mit

dicht besiedelten Phasen korreliert werden konnten.

|

|

|

|

|

| |

|

|

6.

Verteilung der Brunnengrabungen im Umfeld von Milet. |

|

|

|

|

|

7.

Detailansicht der Brunnengrabung S 348 A. Die

dunklen Lagen repräsentieren kultivierte Paläoböden (Pflughorizonte). Die

holozäne Einheit beginnt mit der unteren dunklen Lagemit chalcholithischer

Keramik (~5500 BP). |

|

|

|

|

|

| |

| |

|

> Anthropogen induzierte

Bodenerosion |

|

Der menschliche

Einfluss im Umland von Milet beginnt im Spätneolithikum auf fruchtbaren,

humusreichen Böden. Auf den silikat- und karbonatreichen neogenen

Lockergesteinen der Balat-Fomation hatten sich seit Ende der letzten

Eiszeit (8000 v. Chr.) fruchtbare Böden entwickelt. Schon im frühen 4 Jt.

v. Chr. war dieser Gunstraum von den Chalkolitikern bereits dicht

besiedelt und landwirtschaftlich genutzt. Dabei kam es zum ersten

intensiven Eingriff in die Naturlandschaft mit verstärkter

Rodungstätigkeit des damals dicht bewaldeten Gebietes. Der Waldrückgang

wird sowohl durch Holzkohleanreicherung in dem unteren Päläoboden als

auch durch Pollendaten angedeutet. Nach einem starken Siedlungsrückgang

in der Bronzezeit erfolgte eine dichte Wiederbesiedlung des Umlandes in

früharchaischer Zeit, wobei es zu einer intensiven Umwandlung der Natur-

in eine Kulturlandschaft mit der Bildung von ca. 1 m mächtigen

Pflughorizont kam. Tierknochenauswertungen für die archaische Zeit

zeigen eine gut entwickelte Viehwirtschaft mit der Dominanz des Schafes.

Der Anteil der Bauern an der Gesamtbevölkerung wird in archaischer Zeit

auf 80-90% geschätzt. Nach der intensiven Zerstörung der

Vegetationsdecke setzt spätarchaisch/ frühklassischer Zeit verstärkter

Hangabtrag ein, die bis in römische Zeit andauerte. Der archaische

Bodenhorizont wurde mit einer bis zu 3 m mächtigen kolluvialen Lage

bedeckt. In römischer Zeit kommt es durch Siedlungsrückgang des Umlandes

wieder zu einer Erholung der Landschaft und zu einer Bodenbildung. Nach

einer kurzen intensiven landwirtschaftlichen Nutzung in

frühbyzantinischer Zeit setzte ein erneuter Abtrag des Bodens ein.

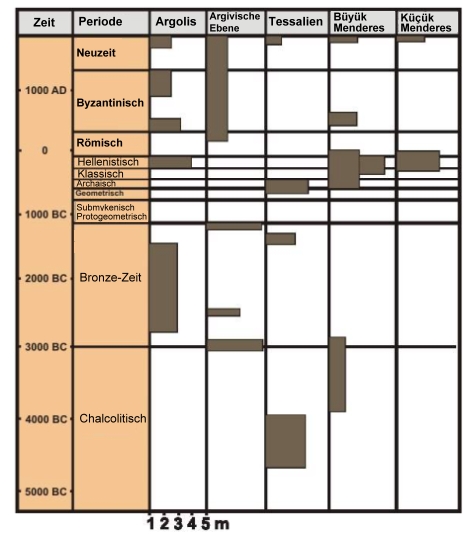

Ähnliche Arbeiten im

mediterranen Raum zeigen Erosionsphasen, die ebenfalls je nach lokalem

Besiedlungsmuster heterochron einsetzen (vgl. Abb. 8). Die

Untersuchung der holozänen Bodenerosions- und

Talboden-Akkumulationsgeschichte zeigen stabile Landschaftsphasen im

frühem Holozän. Mit der chalkolitischen Zeit setzt regional

unterschiedlich verbreitete Bodenerosion nach Einzug von Siedlung und

Ackerbau ein.

Instabile Hangphasen und

Aufbau von Talfüllungen sind episodisch und tauchen in verschiedenen

Zeiten mit verschiedenen Intensitäten und verschiedenen Orten auf, die

immer mit dichter Besiedlung und Phasen intensiver Landnutzung

zusammenfallen. Dies spricht gegen klimatische Ursachen.

In zwei von drei

untersuchten Gebieten in Griechenland waren die ersten Phasen der

Bodenerosion mit Talverfüllung die am weitesten ausgebreiteten und

volüminösesten.

Die historische

Bodenerosion in Griechenland und der westanatolischen Küste kann in

dicht besiedelten Gebieten als „katastrophal“ bezeichnet werden. |

| |

|

| |

|

| |

8.

Erosions-/Akkumulations-Sequenzen in

geoarchäologisch gut untersuchten Gebieten in Griechenland im Vergleich mit

den Siedlungsräumen des Büyük und Kücük Menderes. Die tabellarische

Darstellung verdeutlicht die je nach Besiedlungsmuster lokal heterochron

einsetzenden Erosionsphasen mit stark unterschiedlicher Dauer, Intensität und

räumlicher Verteilung. Dies spricht eindeutig für anthropogene und

gegen klimatische Ursachen der holozänen Erosionsphasen. |

|

> Zusammenfassung

|