Der Osthafen von Selinunt

Funktionsbereiche einer antiken Hafenzone

Ansprechpartner: Jon Albers

Die Häfen von Selinunt werden schon seit dem 19. Jh. in den Talsenken beiderseits des Siedlungsplateaus der Manuzza vermutet. Neben der topographischen Beschaffenheit des Geländes führte man dafür vor allem zwei lange parallele Mauern an, die in jener Zeit im östlichen Tal des Gorgo Cotone sichtbar waren. Neuere geophysikalische Prospektionen der Universität zu Köln und des DAI Rom (2014/2015) bestätigen diese Annahme und legen den Verdacht nahe, dass zumindest im Osten der Stadt eine tief in das heute verlandete Tal hineinreichende Hafenbucht existierte. An diese Vorarbeiten knüpft das Projekt zum Osthafen von Selinunt unmittelbar an. Ziel des Vorhabens ist der zweifelsfreie Nachweis eines architektonisch ausgestalteten Hafens im östlichen Tal des Gorgo Cotone. Dieser soll sowohl durch feldarchäologische Arbeiten als auch mit Hilfe von Bodenuntersuchungen erstmals bestätigt werden. Ziel ist es, den ersten gesicherten Flussmündungshafens in den westgriechischen Gebieten zu identifizieren sowie gleichzeitig provisorische Aussagen über dessen unmittelbare bauliche Ausgestaltung (z.B. Molen und Anlegevorrichtungen) und Chronologie zu formulieren. Insgesamt sollen Informationen über die Ausdehnung und Gestaltung der Hafenbucht sowie die einzelnen Phasen des Hafenausbaus und der Hafennutzung gewonnen werden. Daneben steht insbesondere auch die erste Untersuchung der in der geophysikalischen Prospektion sichtbaren Spuren von Strukturen an den Rändern des Gebietes im Fokus des Projekts, um deren antike Funktion zu klären, also herauszufinden, ob es sich hier um die Randbebauung – etwa Speicherbauten, Distributionsorte oder Schiffshäuser – des Hafens handelt. Gleichzeitig ist die Anbindung des Hafens an die städtische Infrastruktur insbesondere unter wirtschaftshistorischen Fragestellungen zu klären.

Kampagne 2019

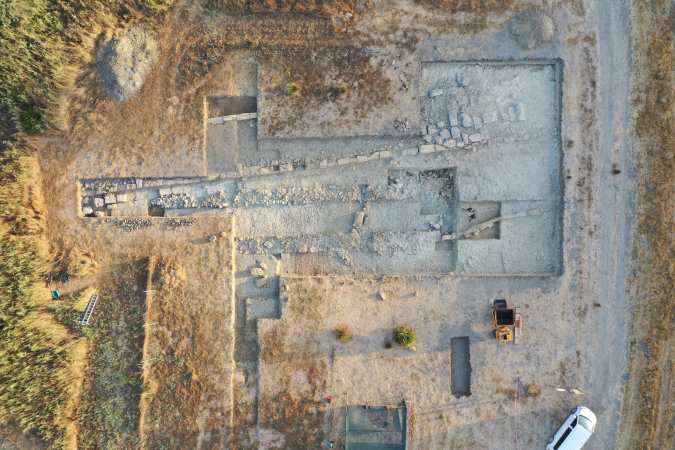

Im Zuge der ersten Kampagne 2019 wurden dabei drei Arbeitsschritte parallel durchgeführt: Grabungen im Norden (Schnitt 1) und Osten (Schnitt 2) der vermuteten Bucht, geomorphologisch-sedimentologische Prospektionen und die Bearbeitung der Funde. Während der Grabungen konnte auf der Ostseite eine Existenz der sog. parallelen Mauern nicht bestätigt werden. Vielmehr wurden hier Reste eines Stampflehmbodens auf der gesamten Ostseite ergraben sowie verbrannte Reste einer ephemeren Hafenrandbebauung nachgewiesen, hinter denen die antike Hafenbucht unmittelbar anfing. Im Norden fand sich zum einen ein Dammweg, der beidseitig mit mächtigen Steinblöcken eingefasst und über das Gelände erhoben war. Dieser verläuft über das sog. Stadttor T1 unmittelbar zur Südseite der innerstädtischen Agora. Südlich dieses Weges konnten die stark zerstörten Reste eines monumentalen Steingebäudes erkannt werden, dessen Funktion bisher unsicher bleibt, das jedoch die Existenz einer größeren Hafenrandbebauung zu bestätigen scheint. Dass die Bucht einst mit dem Meer verbunden war, belegen die Ergebnisse der geomorphologisch-sedimentologischen Untersuchungen, in deren Rahmen marine Sedimente in der gesamten Talsenke nachgewiesen wurden, die in die Bereiche der antiken Bebauungen sanft auslaufen.

Kampagne 2020

In der zweiten Kampagne 2020, die aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nur unter verschärften Hygienebedingungen durchgeführt werden konnte, konzentrierten sich die Arbeiten auf den nördlichen Bereich (Schnitt 1) und die westliche Hafenzone (Schnitt 3). Insbesondere in Schnitt 1 konnten die Ergebnisse des Vorjahres verifiziert und deutlich erweitert werden. Der bereits bekannte Dammweg ließ sich weiter verfolgen und besitzt im Osten auch noch Reste einer steinernen Pflasterung. Die beiden, diesem vorgelagerten parallelen Mauern stellten sich als stark zerstörte Überreste einer monumentalen Architektur des 6. Jh. v. Chr. mit bis zu 1,80 m breiten Fundamenten im westlichen Teil des Schnittes heraus. Im östlichen Abschnitt konnte hingegen eine einfache Schotterung des Bodens nachgewiesen werden. Von völlig anderer Art waren die Ergebnisse im westlichen Abschnitt des antiken Hafens (Schnitt 3). Hier wurden die Reste der Negativabdrücke einer antiken Konstruktion ergraben, die als ehemalige Reste einer antiken Schiffsrampe zu deuten ist. Ob diese einst überdacht war oder unter freiem Himmel lag, ist bisher noch unklar. Die Anlage, wie auch eine tiefer liegenden Vorgängerkonstruktion sind grob in das 5. Jh. v. Chr. zu datieren.

Kampagne 2021

Die Arbeiten 2021 konzentrierten sich vollständig auf Schnitt 1. Hier wurde die Monumentalstruktur weiter freigelegt, wobei im südöstlichen Teil ein Wechsel der Bautechnik erkennbar ist, da die die großen Bruchsteinmauerwerke in eine Blockarchitektur mit erhaltener Lehmmauer übergehen. Parallel konnten massive Zerstörungsschichten in der nordöstlichen Zone dieses Baus identifiziert werden. Scheinbar wurde die Architektur noch im späten 6./frühen 5. Jh. v. Chr. zerstört und in ihrem östlichen Bereich mit einer intensiv geschotterten und verdichteten Straße überbaut, die seither in südliche Richtung tiefer in die Hafenzone lief. Diese Straße besaß ihren Ausgangpunkt in Form einer Kreuzung auf dem Dammweg. Dieser Kreuzungsbereich war mit großformatigen Platten und Bruchsteinen gepflastert und zeigt noch die Spurbreiten des antiken Karrenverkehrs. Auch konnte nachgewiesen werden, dass von hier aus eine weitere Straße in Richtung Norden in das Cotone-Tal verlief und es sich somit bei diesem Wegesystem um Teile einer größeren außerstädtischen Infrastrukturmaßnahme Selinunts handelte. Weitere Ergebnisse wurden auch im Westen des Schnittes erzielt. Hier ließ sich einerseits eine Wasserleitung nachweisen, die vom Osthügel kommend, die Hafenzone mit Frischwasser versorgte. Zahlreiche großformatige Blöcke in dieser Zone deuten gleichzeitig an, dass das Ufer des antiken Cotoneflusses hier massiv befestigt war.

Kampagne 2022

2022 waren die Arbeiten auf den nördlichen (Schnitt 1) und westlichen Bereich (Schnitte 3 und 4) der Hafenzone fokussiert. In Schnitt 3 konnten die Schiffsrampen näher untersucht werden, die in einer losen Steinpackung am Übergang zur antiken Hafenbucht enden und insgesamt 25m lang waren. Es scheint sich um eine offene Anlage ohne Überdachung gehandelt zu haben. Die Rampe lässt sich stratigraphisch sicher in die Phase nach Zerstörung der Stadtmauer (nach 409 v. Chr.) datieren. Eine ältere Phase aus dem 5. Jh. v. Chr. ist funktional noch nicht genauer zu bestimmen, Indizien deuten für diese Zeit jedoch auf ein Tor oder eine Pforte in der Stadtmauer hin. Auch fanden sich mehrere Schichten, die eine Nutzung des Bereiches in archaischer Zeit belegen.

In Schnitt 1 ließ sich im weiteren Verlauf des ‚Dammweges‘ in Richtung Westen der Ansatz einer Brückenkonstruktion über den antiken Cotone erkennen. Dieser Befund saß Resten einer wohl in der Spätarchaik aufgegebenen Struktur aus großformatigen Platten und Blöcken auf, bei der es sich möglicherweise um eine antike Kaimauer handelt. Diese scheint stratigraphisch mit der bereits identifizierten monumentalen Hallenstruktur in einem Zusammenhang zu stehen, die knapp 5m entfernt endet. In den stark gestörten Schichten im Umfeld dieser Architekturen fanden sich Blöcke einer hochwertigen steinernen Wasserleitung.

Frühjahrskampagne 2023

Mit den Schnitten 6 und 7 wurden im März 2023 zwei Bereiche im Inneren der Stadt zu beiden Seiten der Straße S6-E geöffnet, welche die Verbindung zwischen Hafenzone (mit Stadttor T1) und Agora darstellt. Die dort freigelegten Komplexe sind durch massive Mauern aus großformatigen Steinblöcken zur Straße hin repräsentativ gestaltet. Die Binnengliederung der Bauten lässt mehrere Raumeinheiten unterschiedlicher Größe erkennen. In Schnitt 6 konnte dabei als letzter Zustand eine großflächige Konzentration von Dachziegelfragmenten dokumentiert werden, bei der es sich womöglich um den Versturz eines Daches handelt.

In Schnitt 7 könnte es sich bei dem unmittelbar südlich der Straße ergrabenen Areal um einen großen Hof gehandelt haben, der eine Verteilerfunktion zu den umliegenden Raumeinheiten erfüllte. Die im Süden von Schnitt 7 gelegenen Bereiche und Räume wurden nach jetzigem Stand unter anderem über eine Gasse von Westen aus erschlossen, in deren Mitte ein schmaler Kanal integriert war. Die genaue Funktion der Komplexe in Schnitten 6 und 7 lässt sich erst durch weitere Untersuchungen konkretisieren. Funde von zahlreichen Transportamphoren aus spätarchaisch-klassischer Zeit sowie von Pithosfragmenten deuten jedoch die Nutzung als Lager oder Distributionsorte an.

Publikationen

O. Dally – J. Albers – S. Helas – A. Miß – M. Schlöffel – S. Schneider, Selinunt, Italien. Forschungen in Selinunt, Teil 2. Die Arbeiten der Jahre 2020 und 2021, eDAI-F 2022-2, §1–26O. Dally – J. Albers – H. Bücherl – S. Helas – A. Henning – F. Mège – A. Coutelas – A. Lindroos – J. Olsen, Selinunt, Italien – Selinunt. Die Arbeiten des Jahres 2019, eDAI-F 2020-3, 57–85

J. Albers – M. Rimböck – A. Benz – H. Renners – M. Schlöffel – S. Schneider, Der Osthafen von Selinunt. Vorbericht zur ersten Kampagne 2019, KuBA 8, 2018 (2019), 37–52

J. Albers, I porti di Selinunte, in: R. Atria – G.L. Bonanno – A. Curti Giardina – G. Titone (Hrsg.), Selinunte. Produzioni ed economia di una colonia greca di frontiera, Selinunte, SicA 111, 2019 (Rom 2019) 121–134

J. Albers, Die Häfen der Westgriechen. Hafenstrukturen in den griechischen Kolonien der Magna Graecia und auf Sizilien, in: M. Seifert – L. Ziemer (Hrsg.), North Meets East 2 – Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen, Gateways 4, 2018, 1–27

Einen Einblick in den Grabungsalltag bietet der Kampagnenbericht 2020 auf unterIrdisch.

Projektteam

ProjektleitungProf. Dr. Jon Albers

Ruhr-Universität Bochum

Institut für Archäologische Wissenschaften

Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum

Tel.: 0234 / 32-28528

E-Mail: jon.albers@rub.de

Stellvertretende Projektleitung und Koordination

Axel Miß M.A.

Ruhr-Universität Bochum

Institut für Archäologische Wissenschaften

Am Bergbaumuseum 31, 44791 Bochum

Tel.: 0234 / 32-25389

E-Mail: axel.miss@rub.de

Schnittleitungen

Schnitt 1: Annkatrin Benz B.A. (2019), Axel Miß M.A. (seit 2020) und Anna-Lisa Schneider B.A. (seit 2023)

Schnitt 2: Hannah Renners M.A. (2019)

Schnitt 3: Hannah Renners M.A. (2020), Lucas Latzel M.A. (2020-23) und Stella Becker B.A. (ab 2024)

Schnitt 4: Prof. Dr. Jon Albers (2022) und Sophie Peintinger B.A. (seit 2023)

Schnitt 6 und 7: Axel Miß M.A. (2023)

Fundbearbeitung

Dr. Linda Adorno (2019/20), Miriam Rimböck M.A. (2019-21) und Clarissa Haubenthal M.A. (seit 2022)

Technik & Archäoinformatik

Dr. Barbora Weissová (2020-23) und Marc Klauß B.A. (seit 2021)

Geologische Untersuchungen

Dr. Marlen Schlöffel und Dr. Steffen Schneider

Studentische Teilnehmer*innen

2019: Hannah Boes, Jens Christopeit, Marc Klauß, Thomas Linß, Till Müller, Clara Isabell Schmidt, Frank Schlütz und Anna-Lisa Schneider

2020: Marcella Beermann, Hannah Boes, Georgy Chekalov, Lina Etzelmüller, Clarissa Haubenthal, Marc Klauß, Lucas Latzel, Leonie Nolte, Theresa Rafflenbeul, Clara Schmidt und Anna-Lisa Schneider

2021: Clarissa Haubenthal, Jil Kartenberg, Lucas Latzel, Leonie Nolte, Leah Schiebel, Anna-Lisa Schneider und Lara Töreki

2022: Celine Bariszlovich, Stella Becker, Johanna Brenneke, Lilly Eckhoff, Annika Gäth, Jan-Philipp Lenk, Leonie Nolte, Sophie Peintinger, Leah Schiebel, Anna-Lisa Schneider, Linda Tuckwell, Stefan Walter

2023 Frühjahr: Stella Becker, Claire Dohmen, Lennart Fütterer, Benjamin Gronwald, Leonie Nolte, Simon Prinz, Victoria Schwabenland

2023 Sommer: Damaris Axmann, Antonia Becker, Stella Becker, Sina Blecher, Johanna Brenneke, Angelina Daxenberger, Lennart Fütterer, Benjamin Gronwald, Selin Isli, Hanna Merk, Pascal Mund, Leonie Nolte, Leah Schiebel, Dina Schwarz, Jonas Tilahun

Das Projekt wird unterstützt mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Projektnummer: 425484313) und findet im Rahmen einer Kooperation mit dem Deutschen Archäologischen Institut Rom (Prof. Dr. Ortwin Dally) und dem Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa (Dr. Felice Crescente) statt.